Béghin, Laurent. Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra. Brussel–Bruxelles–Rome: Historisch Belgisch Instituut te Rome–Institut Historique Belge de Rome–Istituto Storico Belga di Roma, 2007, 508 p. ISBN 90-74461-65-4

Béghin, Laurent. Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra. Brussel–Bruxelles–Rome: Historisch Belgisch Instituut te Rome–Institut Historique Belge de Rome–Istituto Storico Belga di Roma, 2007, 508 p. ISBN 90-74461-65-4

Licencié en philologie romane et en histoire et philologie orientales de l’UCL, Laurent Béghin vient de publier un ouvrage impressionnant en italien, dans lequel il combine son intérêt pour le monde slave, pour l’histoire des idées au vingtième siècle et pour la littérature italienne.

Comme l’indique le sous-titre, le présent ouvrage–édité par l’Institut Historique Belge de Rome–propose un tour d’horizon de la diffusion et de la réception de la « culture russe » dans la capitale piémontaise pendant « l’après-guerre ». Il faut préciser que lors de la lecture de Da Gobetti a Ginzburg, la notion « culture » de Béghin s’avère essentiellement littéraire. Dans ce sens, le sous-titre Diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerraest peut-être trop prometteur. Par ailleurs, Béghin semble comprendre « l’après-guerre » plutôt comme « l’entre-deux-guerres ».

Cet ouvrage volumineux et soigné, ne manquant point d’ambition, est composé de respectivement une introduction, deux parties étendues, un épilogue, une bibliographie et une table alphabétique des noms de personnes mentionnés.

La première partie, La letteratura russa in Italia nella prima metà del novecento, est dédiée à la réception d’œuvres russes dans toute la péninsule italienne pendant la période fin dix-neuvième siècle – Seconde Guerre mondiale. La deuxième partie, La letteratura russa a Torino nel primo dopoguerra, est beaucoup plus développée et traite de la réception de la littérature russe à Turin pendant l’après-guerre.

Dans la première partie de Da Gobetti a Ginzburg, Béghin prête, à juste titre, beaucoup d’attention aux données bibliographiques quantitatives, à l’aide desquelles il s’interroge–fût-ce très prudemment–sur le choix des auteurs et des œuvres russes publiés. En outre, l’auteur tente de tracer la carte institutionnelle de la réception de la littérature russe en Italie; il traite des principaux acteurs qui ont contribué, soit de façon directe, soit de façon indirecte, à l’organisation de cette réception, comme la slavistique universitaire italienne, les maisons d’édition, les revues et les traducteurs.

Parmi ces traducteurs italiens d’œuvres russes, actifs avant la Seconde Guerre Mondiale, il y avait de nombreux russes et slavistes. L’on ne traduisait cependant point du tout par exception du français. Voilà une des raisons pour lesquelles Béghin ne néglige pas de toucher la question de l’intermédiation culturelle française, dont l’impact sur la réception de la littérature russe en Italie restait considérable jusqu’aux années vingt et trente.

A part une étude quantitative et institutionnelle de la réception d’œuvres russes en Italie, la première partie de Da Gobetti a Ginzburg offre aussi un bref chapitre sur le rôle d’obstacle de la censure fasciste dans cette réception. Prenant en considération le contexte mussolinien et la réalité soviétique, l’on comprend pourquoi bon nombre de traducteurs italiens d’œuvres russes étaient considérés–à juste titre ou à tort–comme des dissidents idéologiques au régime.

La deuxième partie de l’ouvrage s’ouvre par une présentation des éléments d’ordre socio- et politico-historique, qui permettent de contextualiser la diffusion et la réception de la littérature russe au Turin de l’après-guerre–appelé « le Pétersbourg italien » par suite de ses expériences révolutionnaires en 1920, profondément inspirées du communisme russe.

Béghin comble ensuite la lacune epistémologique concernant les nombreuses activités liées à la culture russe de l’écrivain, essayiste, éditeur, directeur de revue et traducteur d’Andreev, Kuprin et Čechov, Piero Gobetti (1901-1926). Ce dernier est considéré par l’auteur comme « un personnage-clé dans le processus de diffusion de la littérature russe au Turin de l’entre-deux-guerres » (p. 216).

Plus loin, Béghin traite du séjour turinois (1911-1922) de l’écrivain, homme politique et théoricien marxiste Antonio Gramsci (1891-1937). A Turin l’intellectuel sarde, s’intéressant pour des raisons bien évidentes particulièrement à « la patrie de la révolution communiste », a collaboré en tant que rédacteur avec L’Ordine nuovo, une revue politico-littéraire qui publiait régulièrement des textes littéraires russes en traduction italienne.

Après avoir dédié encore quelques pages au séjour de Gramsci en Russie et à sa détention en Italie, pendant laquelle il étudiait le russe, l’auteur passe au chapitre sur les sociétés d’édition dites « jeunes » et « traditionnelles » turinoises, ayant joué un rôle de premier plan dans la diffusion des auteurs russes dans l’Italie du premier après-guerre. Parmi ces « jeunes » sociétés d’édition, La Slavia, fondée par Alfredo Poliedro et acueillant de nombreux traducteurs–russes, slavistes et intellectuels italiens–occupait une position tout à fait particulière grâce à sa spécialisation et à sa grande professionnalisation dans le domaine des traductions d’œuvres russes.

A part les sociétés d’édition, aussi les périodiques–revues académiques, culturelles, littéraires, politiques, ainsi qu’hebdomadaires de divertissement et journaux–jouaient un rôle non négligeable dans la diffusion d’œuvres russes au Turin de l’après-guerre; Béghin en fournit au lecteur une vision panoramique, qui permet de conclure que l’intérêt turinois pour la littérature russe atteignait son apogée aux années 1929-1931, et qu’il était principalement orienté sur les auteurs de nouvelles courtes et humoristiques, comme Čechov, Averčenko et–fût-ce en moindre mesure–Andreev.

Le dernier chapitre de l’ouvrage porte sur le militant antifasciste et russiste de valeur Leone Ginzburg (1909-1944). Plus particulièrement, l’auteur s’intéresse à sa biographie, ses traductions du russe, ses activités éditoriales et ses écrits critiques sur la littérature russe–d’ailleurs fort influencés par la philosophie esthétique de Benedetto Croce.

Da Gobetti a Ginzburg se clôt par un épilogue peut-être moins pertinent, mais néanmoins intéressant, qui porte sur l’historien turinois Franco Venturi (1914-1994)–considéré par Béghin comme « le meilleur dépositaire et continuateur d’un des courants les plus intéressants de la culture turinoise des années vingt et trente » (p. 448), bien qu’il ne s’intéressât guère à la littérature russe telle quelle–et sur l’écrivain Italo Calvino (1923-1985), qui a fait preuve d’appréciation quant à quelques auteurs russes, comme Babel’ et Fadeev.

L’étude empirique et historique de Béghin, constituant une importante contribution à la connaissance sur la réception–européenne en général et italienne en particulier–de la littérature russe, présente sans aucun doute un grand intérêt pour la slavistique. Il est peut-être opportun de signaler ici que l’auteur respecte systématiquement la translittération scientifique du russe, conformément aux normes généralement admises par les slavisants italiens.

Il faut mentionner que le présent ouvrage est tout à fait accessible aux lecteurs non-spécialisés; Béghin présente les résultats de sa recherche sous forme d’une histoire de faits littéraires et historiques, en adoptant un style agréablement narratif. Da Gobetti a Ginzburg pourra donc utilement servir non pas seulement d’ouvrage de consultation, mais aussi d’ouvrage de lecture.

Ce qui étonnera cependant le lecteur éveillé ayant fût-ce quelque connaissance quant à la traductologie descriptive, c’est que Béghin fait comme si de rien n’était. Systématiquement, il discute les traductions d’une façon essentialiste et normative. Ainsi, il formule des jugements de valeur, plutôt stériles, à propos de leur « qualité philologique » et à propos de la « compétence » des traducteurs. En outre, nulle part Béghin ne renvoie à une théorie traductologique ou à une méthodologie traductologique quelconques. Tout en s’occupant de traductions au long de son ouvrage, l’auteur ne semble même pas sentir le besoin d’expliquer pourquoi au juste il s’oppose aux notions de la branche académique appelée en anglais « Descriptive Translation Studies ».

Manquant d’armes de recherche adéquates, Béghin n’arrive pas à interpréter pleinement les nombreuses données empiriques qu’il présente au lecteur ; comme si, par exemple, le fait qu’avant la Première Guerre mondiale la plupart des traductions italiennes d’œuvres russes étaient traduites du français, est suffisament expliqué en renvoiant à « la diffusion limitée de la langue russe en Italie » (p. 23).

Cette dernière observation est en quelque sorte symptomatique pour tout l’ouvrage ; en général, Da Gobetti a Ginzburg est beaucoup plus informatif qu’interprétatif. Voilà pourquoi les conclusions de Béghin ne vont pas toujours aussi loin que l’on ose espérer. Ceci dit, son travail, privé de spéculations, reste très méritoire.

[Recensie verschenen in Slavica Gandensia 2007, Nr. 34]

Wanneer je een nieuwe vertaling van een reeds gekend klassiek werk maakt, dan kan het geen kwaad om er een nieuwe titel op te plakken, kwestie van te suggereren dat de voorgeschotelde koek net iets anders zal smaken dan voorheen. Dit deed Arthur Langeveld, een van de meest gevierde Russische vertalers die ons taalgebied rijk is, eerder al eens met zijn De broers Karamazov – een baanbrekende vertaling die de Nederlandstalige lezer een stuk dichter bij het onafgewerkte meesterwerk van Dostojevski brengt dan hij tervoren had kunnen komen. Onlangs was het de beurt aan Tolstoj. De keuze viel niet op een van zijn grote romans, maar op de autobiografische trilogie waarmee de graaf zichzelf in de jaren 1850 introduceerde in de Russische letteren. Deze uitgave is een vertaling van het derde deel, dat Tolstoj de titel Jeugd had gegeven, maar inderdaad over zijn studentenjaren gaat.

Wanneer je een nieuwe vertaling van een reeds gekend klassiek werk maakt, dan kan het geen kwaad om er een nieuwe titel op te plakken, kwestie van te suggereren dat de voorgeschotelde koek net iets anders zal smaken dan voorheen. Dit deed Arthur Langeveld, een van de meest gevierde Russische vertalers die ons taalgebied rijk is, eerder al eens met zijn De broers Karamazov – een baanbrekende vertaling die de Nederlandstalige lezer een stuk dichter bij het onafgewerkte meesterwerk van Dostojevski brengt dan hij tervoren had kunnen komen. Onlangs was het de beurt aan Tolstoj. De keuze viel niet op een van zijn grote romans, maar op de autobiografische trilogie waarmee de graaf zichzelf in de jaren 1850 introduceerde in de Russische letteren. Deze uitgave is een vertaling van het derde deel, dat Tolstoj de titel Jeugd had gegeven, maar inderdaad over zijn studentenjaren gaat. Net zoals dit lange tijd het geval was voor zijn jongere tijdgenoot Daniil Charms (1905-1942), wiens voor de Sovjets totaal onbruikbare absurdistische kortverhalen pas met Gorbatsjovs glasnost gepubliceerd konden worden, wordt Boris Zjitkov – voor zover men hem überhaupt niet gans vergeten is – slechts herinnerd als kinderschrijver. In de Russische literatuurgeschiedenissen van Waegemans of Langeveld & Weststeijn kom je zijn naam, die gezien het in Rusland bij tijd en wijlen opflakkerende antisemitisme weinig begerenswaardig is (in het hedendaags Russisch betekent Zjitkov zoveel als Vandejidden of Smousmans), dan ook niet tegen. Nochtans is hij de auteur van de lijvige roman Viktor Vavistsj, die door Nobelprijswinnaar Boris Pasternak geëvalueerd werd als “het beste dat ooit geschreven is over het jaar 1905”.

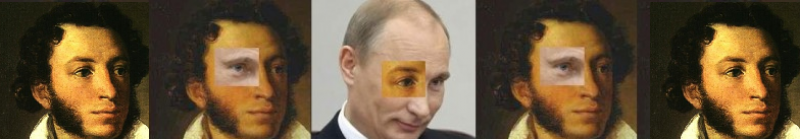

Net zoals dit lange tijd het geval was voor zijn jongere tijdgenoot Daniil Charms (1905-1942), wiens voor de Sovjets totaal onbruikbare absurdistische kortverhalen pas met Gorbatsjovs glasnost gepubliceerd konden worden, wordt Boris Zjitkov – voor zover men hem überhaupt niet gans vergeten is – slechts herinnerd als kinderschrijver. In de Russische literatuurgeschiedenissen van Waegemans of Langeveld & Weststeijn kom je zijn naam, die gezien het in Rusland bij tijd en wijlen opflakkerende antisemitisme weinig begerenswaardig is (in het hedendaags Russisch betekent Zjitkov zoveel als Vandejidden of Smousmans), dan ook niet tegen. Nochtans is hij de auteur van de lijvige roman Viktor Vavistsj, die door Nobelprijswinnaar Boris Pasternak geëvalueerd werd als “het beste dat ooit geschreven is over het jaar 1905”.  Het komt niet zo vaak voor dat de Nederlandse boekenmarkt verrijkt wordt met een nog niet eerder vertaald werk uit de Sovjetliteratuur dat deze cultuurtransfer meer dan waard is. Hiervoor mogen we de vertalers Yolanda Bloemen en Marja Wiebes, die deze 700 pagina’s tellende mastodont overmeesterd hebben, dan ook zeer dankbaar zijn. Wel merkt de aan wal staande stuurman op dat deze overmeestering met iets minder geweld had mogen gepaard gaan. In een streven naar een verdichting van de kloof tussen de Russische cultuur en het Nederlandstalige leespubliek hebben de vertalers namelijk een aantal Russische realia geneutraliseerd, wat nergens voor nodig is. Ronduit anachronistisch is dat er in deze vertaling, die hierin afwijkt van de brontekst, enkele middelvingers opgestoken worden op z’n Amerikaans, terwijl de Russen – overigens net als de Nederlanders van de tijd waarin de handelingen plaatsvinden – traditioneel een heel ander gebaar maken om te beledigen: ze klemmen hun duim tussen wijs- en middelvinger (zie afbeelding).

Het komt niet zo vaak voor dat de Nederlandse boekenmarkt verrijkt wordt met een nog niet eerder vertaald werk uit de Sovjetliteratuur dat deze cultuurtransfer meer dan waard is. Hiervoor mogen we de vertalers Yolanda Bloemen en Marja Wiebes, die deze 700 pagina’s tellende mastodont overmeesterd hebben, dan ook zeer dankbaar zijn. Wel merkt de aan wal staande stuurman op dat deze overmeestering met iets minder geweld had mogen gepaard gaan. In een streven naar een verdichting van de kloof tussen de Russische cultuur en het Nederlandstalige leespubliek hebben de vertalers namelijk een aantal Russische realia geneutraliseerd, wat nergens voor nodig is. Ronduit anachronistisch is dat er in deze vertaling, die hierin afwijkt van de brontekst, enkele middelvingers opgestoken worden op z’n Amerikaans, terwijl de Russen – overigens net als de Nederlanders van de tijd waarin de handelingen plaatsvinden – traditioneel een heel ander gebaar maken om te beledigen: ze klemmen hun duim tussen wijs- en middelvinger (zie afbeelding).

Wil een idee populair zijn, dan moet het in de eerste plaats aangenaam zijn, terwijl de juistheid er minder toe doet. Een aangenaam en populair, maar niet noodzakelijk juist idee is dat olie boven water drijft, dat de vreemde auteurs die bij ons het meest bekend zijn deze bekendheid ook het meest verdienen. Van een auteur uit het verleden die we niet bij naam kennen, zijn we geneigd te vermoeden dat hij niet zo geweldig veel voorstelt. Het besef dat literaire receptie − de selectie, vertaling, publicatie en kritiek van vreemde literatuur − haar laars lapt aan deze logica, is bij de consument niet diepgeworteld, om niet te zeggen dat het volledig ontbreekt. Men staat er nogal weinig bij stil dat groot talent dat in zijn eigen gemeenschap gevierd wordt niet noodzakelijk ook daarbuiten op enige erkenning mag rekenen. Toch is het zo. Bijvoorbeeld werd Dostojevski, heden wereldwijd gecanoniseerd, bij zijn leven buiten Rusland volstrekt oninteressant bevonden: van hem werd geen enkel werk in geen enkele taal vertaald − behoudens een Duitse versie van Herinneringen uit het dodenhuis, die de uitgever ondanks de beperkte oplage uiteindelijk van de hand moest doen als oud papier. De indruk ontstaat dat deze coryfee voor hetzelfde geld onbekend en onbemind was gebleven. Dat is een beetje het lot van de ongelukkige Russische schrijver Vsevolod Garsjin (1855-1888). Voor de Eerste Wereldoorlog was hij op onze boekenmarkt volledig afwezig. In het interbellum dook zijn naam op in slechts een paar boekpublicaties en vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu werd nog een paar bundels aan hem gewijd. Op grote schaal is hij bij ons nooit gelezen, terwijl de klassieke Russische literatuur toch behoorlijk geliefd is en hij daartoe een meer dan behoorlijke bijdrage heeft geleverd.

Wil een idee populair zijn, dan moet het in de eerste plaats aangenaam zijn, terwijl de juistheid er minder toe doet. Een aangenaam en populair, maar niet noodzakelijk juist idee is dat olie boven water drijft, dat de vreemde auteurs die bij ons het meest bekend zijn deze bekendheid ook het meest verdienen. Van een auteur uit het verleden die we niet bij naam kennen, zijn we geneigd te vermoeden dat hij niet zo geweldig veel voorstelt. Het besef dat literaire receptie − de selectie, vertaling, publicatie en kritiek van vreemde literatuur − haar laars lapt aan deze logica, is bij de consument niet diepgeworteld, om niet te zeggen dat het volledig ontbreekt. Men staat er nogal weinig bij stil dat groot talent dat in zijn eigen gemeenschap gevierd wordt niet noodzakelijk ook daarbuiten op enige erkenning mag rekenen. Toch is het zo. Bijvoorbeeld werd Dostojevski, heden wereldwijd gecanoniseerd, bij zijn leven buiten Rusland volstrekt oninteressant bevonden: van hem werd geen enkel werk in geen enkele taal vertaald − behoudens een Duitse versie van Herinneringen uit het dodenhuis, die de uitgever ondanks de beperkte oplage uiteindelijk van de hand moest doen als oud papier. De indruk ontstaat dat deze coryfee voor hetzelfde geld onbekend en onbemind was gebleven. Dat is een beetje het lot van de ongelukkige Russische schrijver Vsevolod Garsjin (1855-1888). Voor de Eerste Wereldoorlog was hij op onze boekenmarkt volledig afwezig. In het interbellum dook zijn naam op in slechts een paar boekpublicaties en vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu werd nog een paar bundels aan hem gewijd. Op grote schaal is hij bij ons nooit gelezen, terwijl de klassieke Russische literatuur toch behoorlijk geliefd is en hij daartoe een meer dan behoorlijke bijdrage heeft geleverd.